最近増えてきている、子どもの「起立性調節障害(OD)」に焦点を当てます。

お子さんが、朝起きられず、朝食を食べられないで、学校に行けない。しかし、午後には元気になり、夜遅くまで起きている。そんな様子を「怠けている」「夜更かししているから」と早々に決めつけるのはちょっとお待ちください。もしかすると、それは、自律神経の乱れによる病気の可能性かもしれません。

「起立性調節障害(OD)」の主な症状は、「朝起きられない」、「立ちくらみ」、「体がだるい」、「頭痛」などが伴います。

特に思春期の子どもによくみられ、中枢性の自律神経機能異常で、主に循環器系の調節がうまくいかなくなる疾患です。

起立に対する血圧心拍反応に異常があり、脳血流の低下を生じます。重症では、認知力・学業低下・遅刻欠席・不登校を起こしやすくなります。

不登校になった小中学生の3~4割を調査すると、「起立性調節障害(OD)」を発症している可能性が高いとされるデータがありますので、不登校とこの疾患には相関関係があるようです。

遺伝傾向、日常生活リズムや食生活の乱れ、過労、心理社会的ストレスが、発症因子となる心身症の一部であります。

症状は、起立で増強し、午前中に強く、夕方には軽減する傾向があり、夜は逆に目がさえてしまい、なかなか寝付けず、就寝時間が遅くなり、その結果、朝起きられないという悪循環となり、悪化すると昼夜逆転生活になることもあります。

朝起きられないので、日常生活のリズムが乱れやすくなり、不登校になり、学業についていけず、休学・退学やその後の社会復帰に大きな支障となるケースが少なくありません。

出来るだけ早く、発症の早期から適切な治療と家庭や学校生活における環境を整え、適正な対応を行うことが重要です。

ただし、「起立性調節障害(OD)」の症状は、貧血やうつ病など他の疾患でもみられるため、先ず、専門の医療機関で、血液検査、画像検査など必要な検査を行い、他の疾患でないことを確認することが大変重要です。

他の病気がみつかることもしばしばあり、時に、もやもや病、脳腫瘍などの命に関わる病気のこともありますので、しっかりと他の疾患を除外することが重要です。

ここでは、ご自宅で出来るセルフケアについて紹介します。

A. 「起立性調節障害(OD)」は身体疾患であると理解する

親御さんの多くは、子どもの症状を「怠け癖」や、夜更かし、学校嫌い、ゲームやスマホへの依存などが原因だと考えて、叱ったり朝に無理やり起こそうとして、親子関係が悪化することが少なくありません。

御本人・親御さんは、「起立性調節障害(OD)」は身体疾患である、症状は単なる怠け癖、学校嫌いではないと理解することが重要です。

B. 日常生活の改善

1. 食事以外の水分1.5L~2L取る

2. 日常食に塩分3gを追加、1日では全部で10g目安に摂る

3. 毎日同じ時間に食事を取る(食欲が無くても3回取る)

4. 早寝早起き。特に起床時間を毎日(休みの日も)同じにすることが重要

5. 朝(午前中)の日光を浴びる。就寝前にカーテンを少し開けておき、朝になったら、日光が当たるような工夫が必要

6. 有酸素運動を行う。運動は、筋力低下や活動量の低下を防ぐことが出来ることと脳や手足末梢への血流量が増加することで、症状が改善しやすくなります

7. 日中は寝転がらない(どうしても眠い場合は、椅子で休む)

8. テレビやゲームは、1日1時間以下。特に就寝前の1時間は、テレビやゲーム、スマホなど絶対に使用しない

9. 起き上がる時は、頭を下げてゆっくり立ち、長時間の起立はできるだけ避ける

10. 静止状態の起立保持は、2分以上続けない。短時間での起立でも足を交差(クロス)する。

C. 学校との連携を深める

・学校と積極的に連携し、疾患特性、学校生活での注意点を教師、級友に理解してもらうようにする。

・子どもの心理的ストレスを軽減することが最も重要です。親御さん、学校関係者が、「起立性調節障害(OD)」の発症機序を十分に理解し、医療機関と学校との連携を深め、社会全体で子どもを見守る体制を整えることが必要です。

D.「井穴刺絡」で不快な症状を改善する

「井穴刺絡」治療は、子どもの「起立性調節障害(OD)」にも有効です。

当院でも例年5月~6月頃になると、ODのお子さんが多数受診されます。

初期には、セルフケアで改善することが出来ますので、先ずは試してください。

早く対処することで、症状の軽減が期待でき、日常生活の質を上げられる可能性が高まります。

1.全身症状(中枢性)に対して

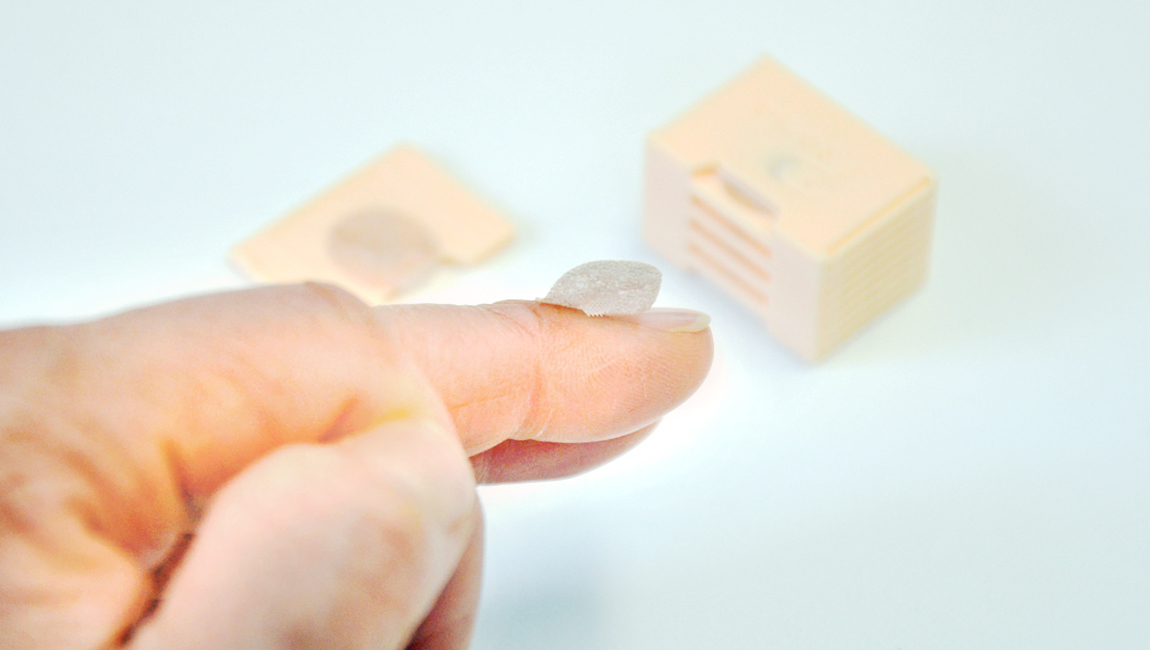

手と足の薬指にある左右の井穴「H5F5」の4箇所を刺激します。

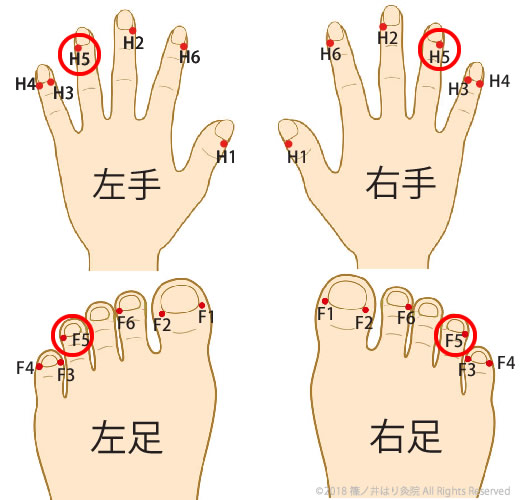

回数は、1箇所に付き、「ハペパッチS」なら30~40回、お灸なら3~4個を、1日3~4回に分け、毎食後と就寝前にされると良いです。

ご自宅でのセルフケアなら、「ハペパッチS」や台座灸(せんねん灸など)の使用をお勧めします。

2.局所症状(末梢性)に対して

・動悸:上記の「H5F5」に追加して、左右「H3」、左右「H2」と左右の「H6F4」を刺激。回数等は、上記と同じ。

・腹痛:上記の「H5F5」に追加して、左「F1F6」、右「F2F6」と左右の「H6F4」を刺激。回数等は、上記と同じ。

・倦怠感:上記の「H5F5」に追加して、左右「F3」、右「F2F6」と左右の「H6F4」を刺激。回数等は、上記と同じ。

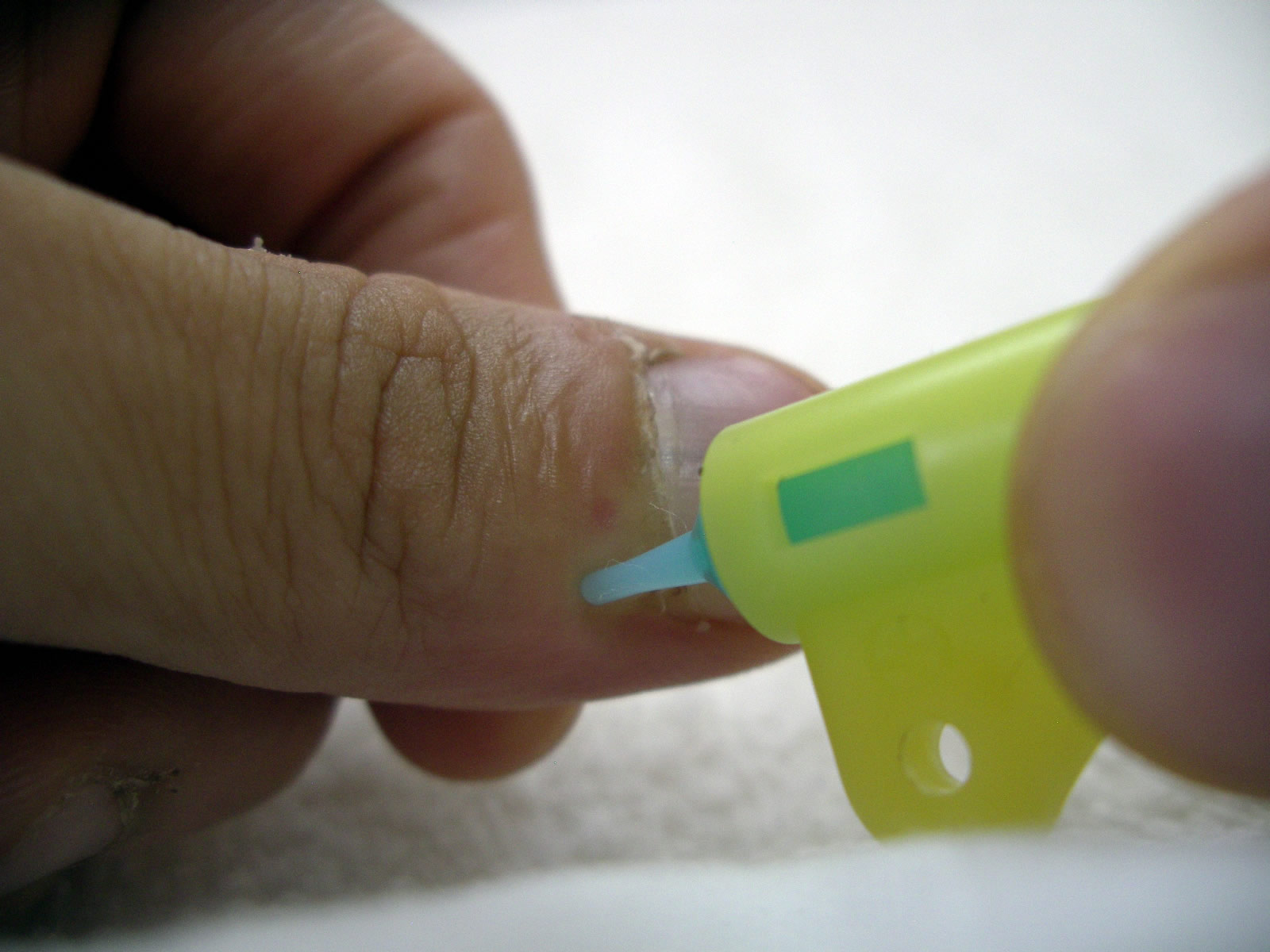

コツとしては、ピソマ等で刺激する前に、ツボスティックで該当の井穴を押し、痛みを感じる場所を確認して、ピソマ等を貼りましょう。

「起立性調節障害(OD)」だから、「H5F5」等を刺激すれば良いというのはNG。

井穴は、数ある「ツボ(穴)」の一部。

従って「ツボ」は、生理的に異常な場合の反射といわれていますから、井穴を押して、痛みを確認するという作業は大変重要なのです。

逆に井穴を押さないで、「ハペパッチS」を貼って効かないならまだしも、刺激し過ぎて、皮膚に炎症症状が起こる可能性もゼロではありません。

刺激する前に、必ず「井穴」を押す習慣をつけると、ツボスティックを使わずとも、「井穴」の反応がわかるようになりますよ。

参考文献

・「今日の治療指針2013年版」医学書院 p1189-1190, 2013.

・浅見鉄男著「21世紀の医学 井穴刺絡学・頭部刺絡学論文集」 近代文芸社 p147-167, 296-301, 1998.