厚生労働省による、平成22年国民生活基礎調査の概況によると、「肩こり」で約6割の国民が悩んでいるというデータがあり、日々悩んでいる方も多いと思います。

肩こりといっても、原因が肩ではなく、頚椎や内臓疾患、ストレス等の負荷よる自律神経障害が原因のことも多いので、専門家の判断の下、原因を特定してから、セルフケアを行うことをお勧めします。

医学的には「頸肩腕症候群(肩こりを含む)」といいます。

広義の頸肩腕症候群は、頸部から肩、上肢にかけての痛み、こり感、しびれを呈する病態の総称です。

原因としては、頚椎・頸髄腫瘍、脊椎炎などの頚椎疾患、肩関節周囲炎(俗に言う五十肩)など整形外科疾患のほかに、高血圧、肺疾患、耳鼻科疾患となっていることもあります。

その他、眼精疲労が原因によるものもあり、単純に肩の痛みといっても、原因は、多岐に及んでいます。

このセルフケアでは、上記のような原因疾患が見当たらない”狭義”の頸肩腕症候群に焦点を当てお伝えします。

A.日常生活での姿勢の改善

長時間のPC作業や農作業による、同一姿勢は、上半身だけではなく、下半身にも負荷がかかります。

従って、少なくとも1時間に1回ぐらいは、全身のストレッチをする、軽い運動をする等をお勧めします。

特に、長時間行っている姿勢とは、逆の姿勢を少ししてみるというのは、とてもお勧めです。

例えば、猫背やかがんでする作業であれば、背中を反らしてみる、逆に反らす作業が多ければ、前かがみをしてみるといった具合です。

これだけでも、1日8時間労働されている方なら、8回は少なくとも行うことが出来ます。

また、肘の使い方も大変重要です。

実は、肘の問題で肩こりが発生することはあまり知られていません。

私の臨床経験上、肩こりを訴えている方の約9割の方に肘の使い方に問題があります。

簡単にいえば、肘を”適切に”曲げたり伸ばしていないのです。

要するに、定期的に曲げたり伸ばしたりして、長時間、同一姿勢をしないことが重要です。

日常生活での姿勢や習慣は、自分ではなかなか気づきませんので、会社の同僚の方やご家族と一緒に行うと良いと思います。

肘の内側、外側とも定期的にマッサージしてあげるのです。継続は力なりです。

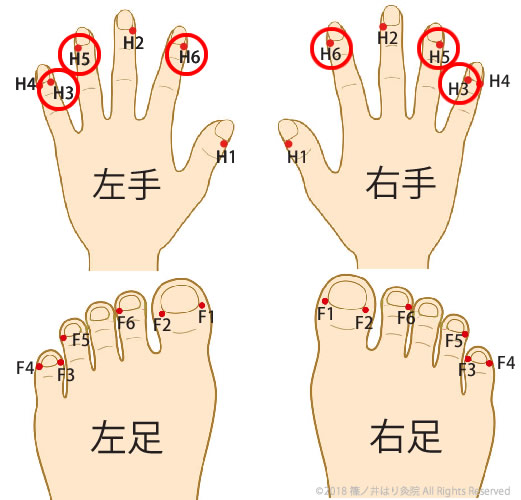

「ハペパッチ」や台座灸(せんねん灸など)の使用は、とても有効で、即効性があり、何といっても楽です。

ちなみに私は、職業柄、PCを使いますが、肩こりはほとんどありません。

以前は、相当な頭痛と肩こり持ちでしたが、今は、痛みが出たら、「ハペパッチ」を貼り、ストレッチをすると、大体10分もすれば痛みを感じなくなります。

B.「井穴刺絡」で不快な症状を改善する

「井穴刺絡」治療は、肩こりにも非常に有効です。出来れば、肩こりを感じたら、直ぐに行うと効果的です。

早く対処することで、症状の軽減が期待でき、生活の質が上がり、生産性向上や意欲の向上にも繋がります。

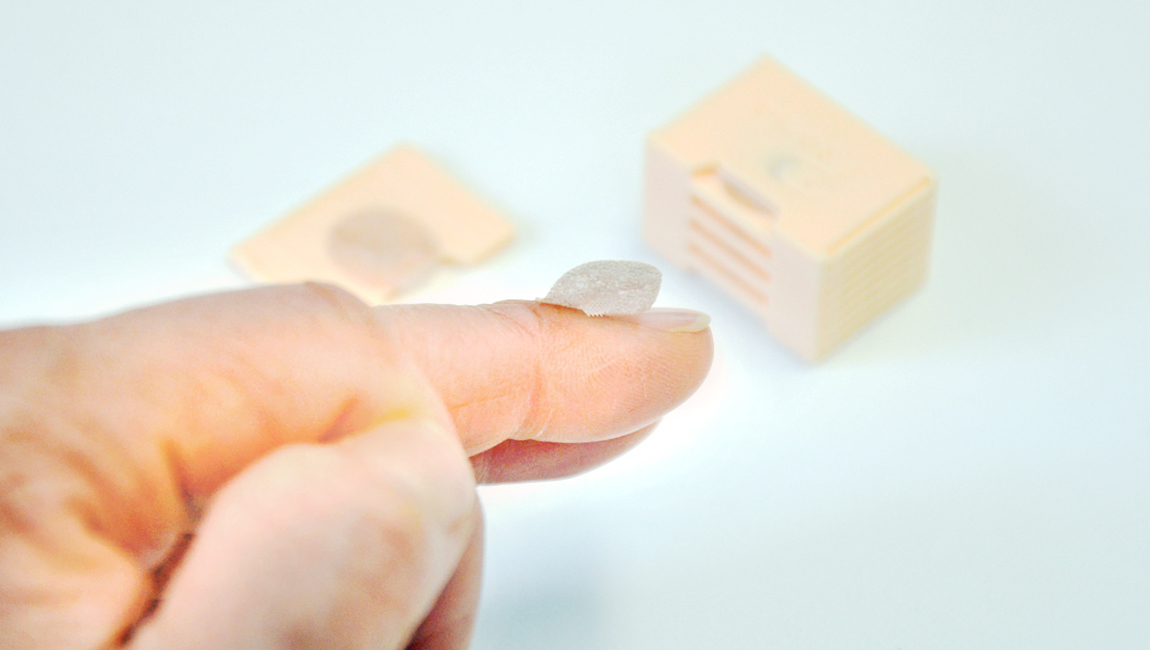

まず、手の人差し指、薬指にある左右の井穴「H6H5」を刺激します。これだけでも有効ですが、さらに内側の肘が異常に痛い方は、左右の「H3」も追加すると良いです。

回数は、1箇所に付き、ピソマなら30~40回、お灸なら3~4個を、1日3~4回に分けて、特に就寝前にされると良いです。

ご自宅でのセルフケアなら、「ハペパッチ」・「ハペパッチS」、台座灸(せんねん灸など)の使用をお勧めします。

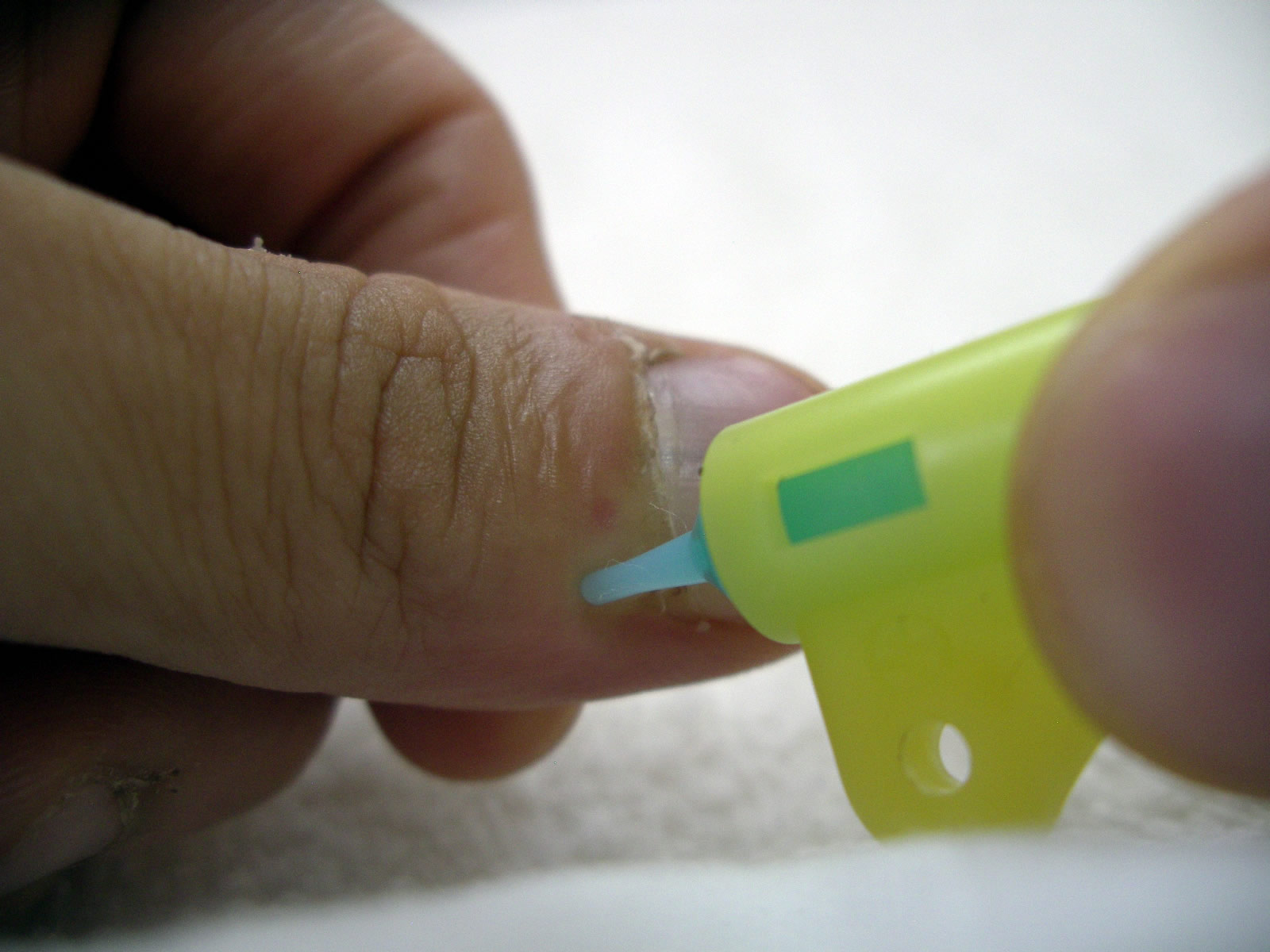

コツとしては、「ハペパッチS」等で刺激する前に、ツボスティックで該当の井穴を押し、痛みを感じる場所を確認して、「ハペパッチS」等を貼ることです。

肩こりだから「H6H5H3」を刺激すれば良いというのは、NGです。

井穴は、数ある「ツボ(穴)」の一部。

従って「ツボ」は、生理的に異常な場合の反射といわれていますから、井穴を押して、痛みを確認するという作業は大変重要なのです。

逆に井穴を押さないで、「ハペパッチS」等を貼って効かないならまだしも、刺激し過ぎて、皮膚に炎症症状が起こる可能性もゼロではありません。

刺激する前に、必ず「井穴」を押す習慣をつけると、ツボスティックを使わずとも、「井穴」の反応がわかるようになりますよ。

参考文献

・「今日の治療指針2013年版」医学書院 p934-935, 2013.

・浅見鉄男著「21世紀の医学 井穴刺絡学・頭部刺絡学論文集」 近代文芸社 p302-302, 1998.